おしゃぶりから爪噛みに移行するタイミングと原因

赤ちゃんや幼児にとって、おしゃぶりは安心感を得るために大切な行動ですが、

成長とともにおしゃぶりを卒業すると、新たな癖として爪噛みが現れることがあります。

本記事では、おしゃぶりから爪噛みに移行するタイミングとその原因について詳しく解説します。

--------------------------------------------------------

おしゃぶりを卒業するタイミング

--------------------------------------------------------

一般的に、おしゃぶりは2〜3歳頃までに卒業することが推奨されています。

以下のようなタイミングで、おしゃぶりをやめる子が多いです。

徐々に慣れさす:おしゃぶりの使用を徐々に減らし、他の方法で安心感を得るように環境育ていきます。

保育園や幼稚園での影響:集団生活が始まり、周囲の子どもたちが使っていないことに気づき、正しいなどの気持ちが生まれ、自然にやめていきます。

口の発達や歯並びの不安:検診の際に、歯科医のアドバイスなど将来的に歯並びや手への影響を知り、やめさせるようになります。

--------------------------------------------------------

おぶりから爪噛みに移行する主な理由

--------------------------------------------------------

おしゃぶりを卒業した後、一部のお子さんは無意識のうちに爪を噛む癖を持つようになります。その主な原因を見ていきましょう。

①口寂しさや安心感の代わり

おぶりを使っていた時の安心感を、口を使った別の行動によって安心感を得ようと思います。

②ストレスや不安の発散

環境の変化(保育園への入園、引っ越しなど)や親の期待に応えようとするプレッシャーがストレスとなり、爪噛みという行動で気持ち落ち着くことがきっかけになることがございます。

③暇や暇つぶし

特にテレビを見ているときや集中しているとき、無意識のうちに爪を噛んでしまうことが多いです。無意識の為、本人も最初は噛んでいる自覚はありませんが、徐々にと癖として定着していきます。

④模倣行動

親や兄弟、周囲の大人が爪を噛む様子を見て、無意識に真似をすることがあります。 特に身近な人が習慣として爪を噛んでいる場合、子どもも同じ行動を取りやすくなります。

--------------------------------------------------------

爪噛みを防ぐための対策

--------------------------------------------------------

爪噛みが習慣化すると、指先が傷つきバイ菌が入りやすくなったり、歯並びや指の変形に繋がるため、早めに対策する大切です。

安心感を得られるものを考える:お気に入りの布など、子どもがアイテムできることで安心が生まれ、爪噛みの軽減効果があります。

ストレスを軽減する環境を整える:無理なストレスをかけず、リラックスできる時間を作ります。

手を使った遊びを増やす:お絵かきや粘土遊びなど、手を使う遊びを取り入れることで爪を噛む機会を減らす効果があります。

爪をこまめに切る: 白い部分をそのままにしておくと、気持ち悪さから噛みちぎってしまいます。

【まとめ】

おしゃぶりを卒業すること自体は自然な成長の大事ですが、その後の爪噛みが癖にならないよう、子どもの気持ちに寄り添いながら対策することが大切です。

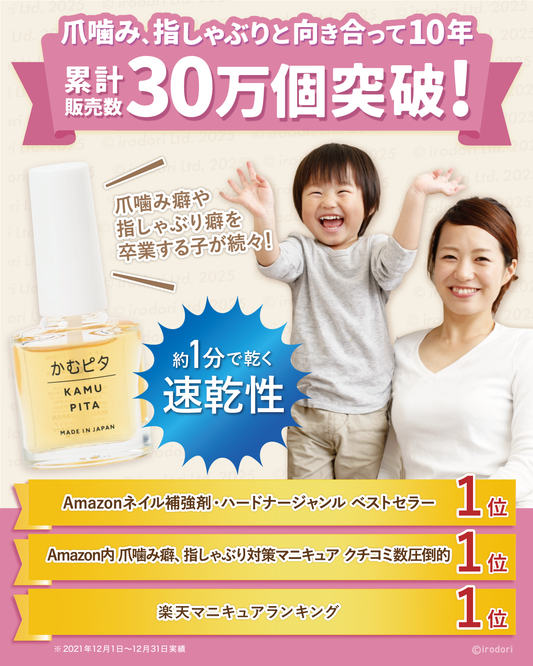

#爪噛み #指しゃぶり#噛み爪症 #かむピタ #大人の爪噛み