何歳までOK?指しゃぶりと爪噛みの影響を徹底解説

指しゃぶりと爪噛みの一般的な行動

▽安心感・ストレス解消としての役割

指しゃぶりや爪遊びは、小さなお子様によく見られる癖であり、

同様のすべての子どもがやっているわけではありません。が成長するために、眠たい時や不安を感じたときに心を落ち着かせるための手段はまた変わります。このように、

指しゃぶりや爪遊びは皆様に安心感を与え、ストレスを解消するための自然な行動としての役割を果たしています。

▽何歳まで認められるか

通常、指しゃぶりや爪噛みは0歳から3歳にかけて観察され、3歳頃までに自然にやめることが多いとされています。

---------------------------------------

指ぶりしゃと爪噛みの影響

---------------------------------------

▽歯並びへの影響

指しゃぶりや爪噛みは、お子様の歯に関しては非常に悪影響です。

これは、口腔が成長する過程で、指や爪にかかる圧力が歯の位置を変えてしまうためです。 また、乳歯ができる6歳頃までに指しゃぶりが続く場合、さらに深刻な歯並びの乱れが起こる可能性があります。

▽口腔発達への影響

指しゃぶりは口腔の発達に多大な影響があります。

▽その他身体への影響

指ぶりしゃや爪噛みは、歯や口腔以外の部分にも影響を考えます。

例えば、指を長くしゃぶっていると吸いダコができることもありますし、爪を噛むことで爪自体がボロボロになることもあります。 さらに続けると、

指が変形してしまう可能性も…

--------------------------------------

なぜやめた方がいいのか?

▽健康を維持するための

指しゃぶりや爪噛みは、小さなお子様に多く見られる癖ですが、これらの行動が健康に影響を考慮すると、やめさせるべき理由がいくつかあります。

さらに、指しゃやぶり爪噛みが口呼吸の原因となるため、

病原微生物やアレルゲンが体内に入りやすくなり、風邪やアレルギーのリスクが高まることがございます。

健康を維持する観点から、これらの癖を早期に改善することが非常に重要です。

▽見た目や社会的な影響を防ぐため指しゃ指しゃぶりや

爪噛みは、外見や社会生活にも影響がある。

---------------------------------------

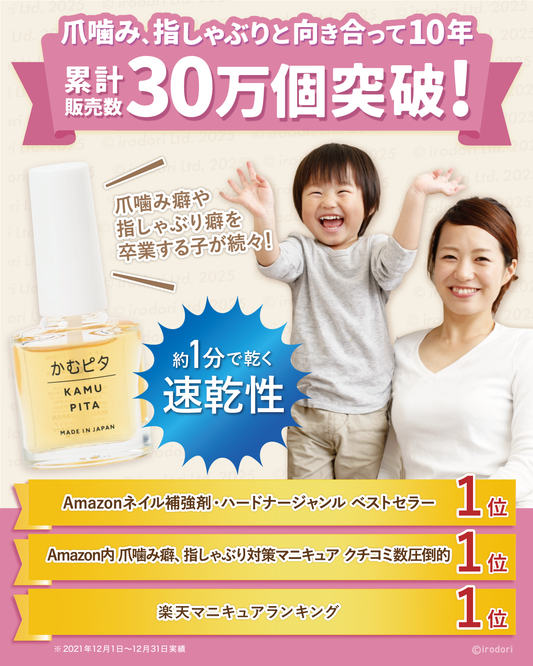

指しゃぶりと爪噛みをやめさせる方法

---------------------------------------

▽心理的アプローチ

子どもの指しゃぶりや爪噛みをやめさせるには、心理的なアプローチが重要です。

これらの行動は不安やストレスを感じたときの自己安定理論としてうまくいくため、

無理にやめさせようとすると、かなり不安を緩和させてしまう可能性があります。

子どもが安心できるように、日常生活でストレスを軽減させる工夫をしながら、

代替手段を提案してあげることも効果的です。

▽習慣を変えるための工夫

指しゃぶりや爪噛みの習慣を変えるためには、楽しい活動に注意を向けることができることが役に立ちます。

【まとめ】

指しゃぶりや爪噛みは小さな子どもによく見られる行動で、特に心配することは少ない場合が多いですが、続く場合には注意が必要です。 これらの行動は、安心感やストレスの解消など心理的な側面が関与しており、自然とやめる子どもも多いです。

#指ぶりしゃ #かむピタ #咬爪症 #爪噛み #深爪 #歯並び