もう怒らない!子どもの爪噛み癖を優しく解決する方法

------------------------------------------

遊びの 爪噛み癖とは?

------------------------------------------

進歩の爪噛み癖は、6〜12歳の子どもに多く見られる習慣です。 この癖は一般的にストレスや不安、几帳面な性格、多少無沙汰などが原因とされています。 爪噛みの癖は女児よりも男児にはやや少ない傾向があります。 また、多くの子どもは成長する一方自然に治りますが、大人になっても続く場合もあります。

▽爪噛み癖の一般的なケース

爪噛み癖は、ストレスや不安の発散方法として一般的に見られる行動です。例えば、学校での新しい環境に適応することや家庭内の緊張状態が引き金になり、爪を噛む行為が起こります。

▽特有の爪噛み癖

このタイプの子どもは、爪が少しでも長いと気になって、長くなって噛んでしまいます。

--------------------------------------

爪噛み癖の主な原因

--------------------------------------

▽ストレスと不安

子どもの爪噛み癖の主な原因の一つはストレスと不安です。 環境の変化、例えば入学や新しい考えとの関係などにとって大きなストレスとなり、その結果として爪を噛むことがあります。

▽習慣としての爪噛み噛み

噛みは単純に習慣として定着しているケースも多いです。何もしていない時や集中している時など、特に意識せずに爪を噛む行動が習慣化されている場合です。

--------------------------------------

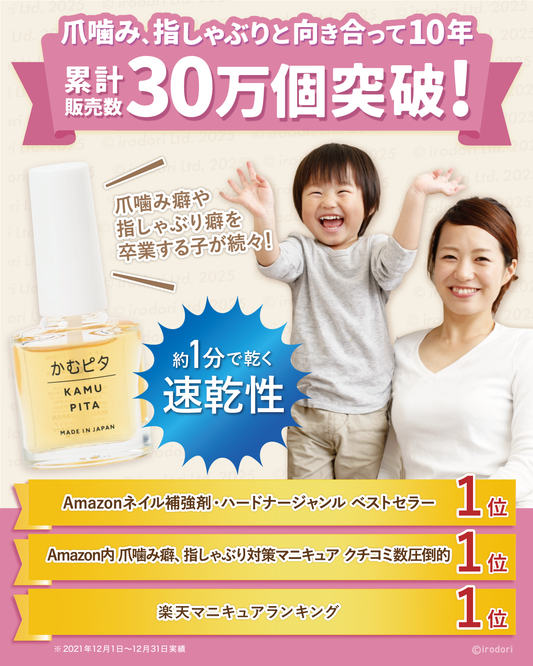

爪噛み癖への対策方法

--------------------------------------

▽物理的な対策

物理的な対策としては、まず爪を短く切ることが挙げられます。

▽心理的なアプローチ心理的な心理的

なアプローチは重要です。爪噛み癖はストレスや不安が原因となることが多いため、

子どもの心の状態に寄り添うことが大切です。

例えば、子どもが安心感を持てるようにスキンシップを増やしたり、

励ましの言葉をまた、家庭内での雰囲気を良くすること、ストレスの原因となる要素を減らすことも効果的です。

▽生活生活習慣の改善

最後に、生活習慣の改善が爪噛み癖の解決に向けて決めます。 規則正しく正しい生活リズムを作り、十分な睡眠をとることで、子どもの心のバランスを整えることが重要です。 また、適度な運動や趣味をそれで楽しんで、子どもが他のことに熱中し、爪遊びをする時間が長くなります。

さらに、食事内容を見直し、栄養バランスの良い食事を提供することで、子どもの体調管理を行うことにも心の安定に繋がります。

--------------------------------------

家庭でできるサポート

------------------------------------------

▽ 子どもへの優しい声かけ

子どもの爪噛み癖を珍しい声のためには、親が優しいかけをすることが重要です。 ストレスや不安が原因なら、子どもの気持ちに寄り添い、その原因を一緒に探ることが大切です。

家族全体でのサポート

家族全体でのサポートも効果的です。 例えば、家族で一緒に手遊びをしたり、ストレスボールを使ったりすることで、子どもが気を兼ねて沙汰になることを防ぐことができます。 また、家族全体がリラックスした環境を提供することも大切です。 家庭内のケンカや緊張感を減らし、子どもが安心して過ごせる環境を作りましょう。 家族全員が協力することで、子どもの爪噛み癖を改善することができるでしょう。

【まとめ】

重要、子どもの気持ちに寄り添いながら、子どもの不安やストレスを少しでも軽減することです。 爪噛み癖をなくすだけではなく、心理的な背景を理解しながら優しく対処することが求められます。

また、日常生活の中で子どもができる環境を整えることも大切です。例えば、手遊びやストレスボールのような物理的な対策で、勝手に無沙汰を防ぐことができます。 そして、家族全体でサポートし合うことで、子どもも安心感を持つでしょう。

爪噛み癖が続く場合は、専門家のアドバイスを受けることも一つの方法です。 最後に、親が持つべき最大の武器は「愛情」です。痛みに対して優しい声かけやスキンシップを大切にし、信頼関係を築くことができ、最終的には爪噛み癖の解消につながります。