小学生の爪噛み・なんでも噛む癖…実は心のサイン?やめさせたい時に大切なこと

「うちの子、いつも何かを噛んでる…」そんな時は

「爪を噛むだけでなく、鉛筆の端や服の袖、時々消すゴムまで口に入れてしまうんです」こんなお悩み、ありませんか?

爪噛みやモノを噛む癖は、ただの「クセ」と思われがちですが、子どもが無意識に発している心のSOSかもしれません。

特に小学生や幼稚園児は、自分の感情や不安を言葉でうまく表現できず、「噛む」という行動で落ち着こうとすることがあります。

今回は、そんな「何でも噛んでしまう」子どもへの寄り添い方と、爪噛みを改善するための具体的なステップをご紹介します。

----------------------------------------------------------------

なぜ子どもは「噛む」のか?4つの理由

1. 不安や緊張のはけ口になっている

初めての学校生活や友達関係、学習面のプレッシャー…。子どもにとっては細かいことでも、大きなストレスになることがあります。噛むことで安心感を得ているケースが多いです。

2. 無意識や暇つぶしで無意識に噛んでいる

何もすることがない時間に、無意識で爪や鉛筆を噛んでいることも。習慣化すると、特に意識せずとも手と口が動いてしまうようになる。

3. 感覚刺激を求めている

指や爪を噛むことで、「口まわりに刺激を与えたい」という感覚的な欲求を満たしている場合もあります。これは特性のひとつで、特に敏感な子や発達に個性のある子に多く見られます。

4. 模倣・習慣による癖

家族クセや友達の真似をして始まり、そのまま習慣になってしまうことも。無意識のうちに習慣に見られている場合があります。

無理にやめさせようとしないで。 まずは「寄り添う」から「やめなさい!」と注意するほど、逆効果になることも…。

【寄り添いのポイント】

「なぜ噛んでしまうのかな?」と本人に聞いてみる

→答えられなくてもOK。

噛みたくなった時の代わりの行動を一緒に考える

→ 例:「柔らかいボールを握る」「紙を折る」「深呼吸」など。

落ち着く場所や時間を作ってあげる

→家の中に「安心できるスペース」があると、ストレスの発散先が変わることもあります。

------------------------------------------------------------------------

爪噛み・モノ噛み癖を少しずつ改善する3ステップ

ステップ①:行動の記録をつける

いつ、どこで、何を噛んでいるかをメモに残してみましょう。

→ 例:「テスト前」「テレビを見ている時」「学校の話をしている時」など、きっかけが見えてきます。

ステップ②: 安心できる代替アイテムを用意する

例:シリコン製の噛めるアクセサリー(チューイー)

紙製や木製の噛んでも安全なおもちゃ

ストレスボールなど手で遊べるグッズ

ステップ③:小さな成功を一緒に喜び

「今日、授業中は爪を噛まなかったね!」など、できたことを慌てて声に出して伝えましょう。

否定ではなく「認める」ことで、自信が育ちます。

それでも、改善されなかったら…

爪噛み防止マニキュアを使いつつ、改善ステップを行うのも一つの手ですよ!

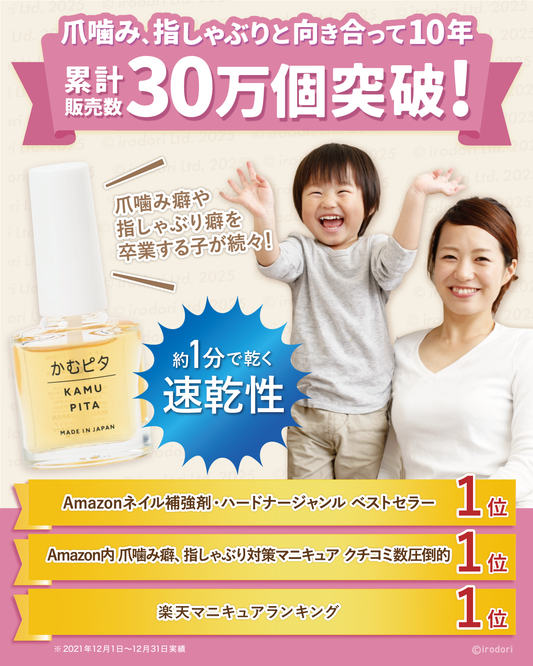

\国内販売NO.1/\販売数30万個突破/

かむピタ商品については<コチラ>から

【おわりに】「噛む癖の奥には、がんばる気持ちがある」

爪を噛んでしまう子どもも、モノを噛む子どもも、決して「悪いこと」をしているわけではありません。

その行動の裏には、「不安を落ち着かせたい」「わかってほしい」「がんばっているけど苦しい」そんな気持ちが隠れています。

大人にできることは、「やめさせる」ことよりも、その行動の意味に気づいてあげること。

少しずつ、寄り添いながら、安心できる環境と心の土台を一緒に育てていきましょう。

小学生爪噛みやめさせたい/子ども噛み癖改善/何でも噛む迷惑原因/爪を噛む癖治らない/子どもの癖ストレスサイン/深爪/爪噛み/指しゃぶり/歯並び