やめたいのにやめられない…爪むしりの原因と改善法|子どもと大人、それぞれの向き合い方

はじめに:無意識に爪をむしってしまうあなたへ

集中しているつもりが、爪をいじっていた。

大人になってもやめられない爪むしりに、自己嫌悪を感じてしまうこともあるかもしれません。

また、わが子の爪がいつもボロボロで、「やめなさい!」と言ってもやめられない――

そんな悩みを抱える保護者の方も少なくありません。

爪むしりは医学的には「反復性身体集中行動」のひとつとされ、ストレスや不安、自動化された習慣によって無意識に繰り返されることが多い行動です。

このブログでは、爪むしりの原因とメカニズム

子どもの爪むしりと家族の対応/成人の改善方法を、心理・発達・行動の視点からわかりやすく解説します。

------------------------------------------------------------------------------

爪むしりの原因は? 〜ストレスと習慣の交差点〜

▷心のサインとしての「爪むしり」

爪むしりは単なる癖ではなく、心の不安や緊張を和らげようとする無意識の行動です。よくある原因には以下のようなものがあります。

・精神的ストレス(人間関係、学校・仕事のプレッシャーなど)

・退屈や暇なときの手持ち無沙汰

・感情の処理が難しいとき(怒り、悲しみ、不安)

・完璧主義や自己否定感の裏返し

【脳と習慣の関係】

繰り返し行動が行われると、脳が「一時的に安心した」「落ち着いた」という感覚を学び、習慣化していきます。

------------------------------------------------------------------------------

段階の爪むしり|発達過程と家族の対応|

この行動は発達的に「自己調整力の未熟さ」とも関係しており、

一概に「異常」ではありません。しかし、頻度や程度が強くなると、指が傷ついたり、感染症のリスクも出てきます。

悪質へのNG対応:叱る・叱る・注意しすぎる

「やめなさい!」「恥ずかしいからやめて」など、周囲の目を気にした声かけ

→これらは逆効果です。

子どもは「やってはいけないこと」と認識しつつも、やめられない自分に対して自己肯定感が下がり、ますます癖をやめられなくなります。

▷トラブルへのおすすめの対応法

1. 原因を観察する

「いつ爪をむしっているのか?」を記録してみましょう。

・朝?夜?どの場所で?

・誰と一緒のとき?

・どんな気持ちの前後?

この観察が、改善のヒントになります。

2. 代替行動を準備する

・指を使うおもちゃ(スピナー、スクイーズ、シリコン製指サック)

・肌ざわりが良く、柔らかいハンカチをずっと

・ネイルオイルを塗るなどの「ケア」時間に変換する

3. 環境を安心なものに整える

・スキンシップを増やす

・話す意識時間をして作る

・睡眠・生活リズムを整える

4. ポジティブな声かけと記録

「今日は1回だけだったね」など、できたことを一緒に記録し、成功体験として言語化しましょう。

▷家族の向き方:に「癖」と付き合うという姿勢

完璧を求めず、理解しようとする姿勢が大切爪

むしりは「今、子どもが何かを感じている」という心のメッセージです。

・「やめさせる」より「気づいて寄り添う」

・「悪い癖」ではなく「安心しててやっているんだね」と解釈する

・家族もまた自分自身のストレスに気づくことが必要

大人が子どもの感情を受け止める姿勢を持つことで、子どもは

「自分の気持ちを理解し言語化する」力を育てていきます。

------------------------------------------------------------------------

大人の爪むしり:大人こそ「自分を責めないケア」を

子ども時代から続いている人も多いです。

「気づいたら、ずっとむしってる」

「きれいな手に憧れるけど、またやってしまった」

など…

大人になってもやめられない理由は、子どもの頃と同じく、ストレス緩和・安心感の補填として機能しているためです。

▷成人の改善法:実践的なアプローチ

1.きっかけを記録する

どんな状況のときにやってしまうか?

曜日・時間・場所・気分などを記録

→「行動認識」と「状況整理」が改善の始まりになります。

2. 行動療法:ハビット・リバーサル・トレーニング(HRT)

※このトレーニングは、トゥレット症やチック症の行動治療として行われる療法です。

代替行動(例:指を慣らす、深呼吸する、ボールを慣らす)をセットにする。

※スクイーズや、無限プチプチなども有効です。

さらに、鏡の前で練習することで視覚的に「意識的な切り替え」を育てることもできます。

3.物理的な工夫で手を守る

・ネイルガード、絆創膏、透明マニキュア

・爪に苦味成分を配合(市販あり)

・ネイルオイルで日常的に「手を大切にする習慣」を育てる

4. マインドフルネスとストレスケア

・呼吸に意識を向けるトレーニング(5分でOK)

・音楽やアロマなど、五感で「安心」を感じる時間を作る

5. 専門機関に相談する

心理カウンセラーや精神科クリニックでは、行動療法や薬物療法を併用することもあります。

無理に一人で治療せず、サポートを受ける選択肢があることを覚えておいてください。

【最後に】癖は「心の言葉」かもしれない

爪むしりは、悪い癖というよりも心の安心を求めているサインです。

ぜひ、「一緒に考えていこうね」と伝えてください。

大人の癖も、「やめられない自分」を責めすぎないでください。

癖と向き合うことは、自分や大切な人の内側に目を向けるきっかけになります。

今日できた小さな変化を、大切にしてください。

指ぶりしゃ

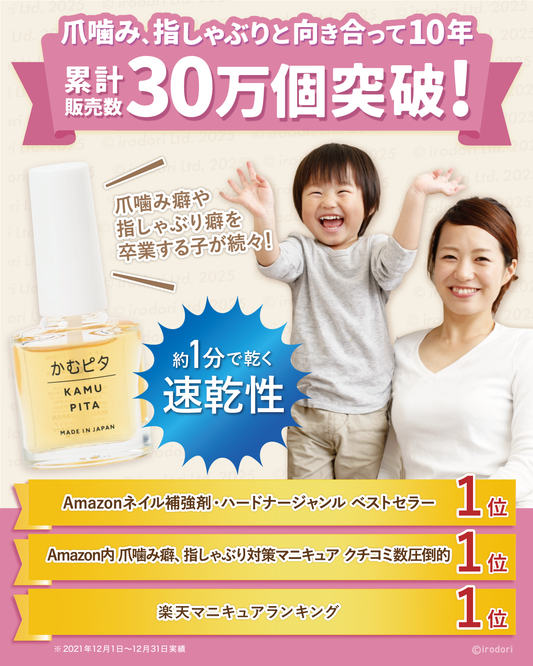

かむピタ

噛み爪症

爪噛み

深爪

歯並び

指しゃぶり

大人の爪噛み

大人の指しゃぶり

爪毟り